1992 Audergem

Un édifice sur un coin de deux rues…..

Très peu d’éléments ou d’instruments de l’architecture.

On voit immédiatement une disposition simple et claire.

Que voit-on ?

En plan :

Un coin…. droit

indiquant deux directions.

Un rythme tant intérieur qu’extérieur,

semblant venir d’un infini extérieur,

se finissant et s’établissant matériellement

dans le vide du coin .

On pourrait penser l’inverse.

Ce serait même mieux.

Que de quelques points matériels orientés

-ce sont des rectangles-

disposés dans le vide de ce coin qui devient un fond

et y établissant une distance ou une mesure simple,

s’étirent des lignes vers l’infini

face à un fond du coin.

Ces points ne sont pas à même distance du fond .

Leurs alignements instituent un pli.

C’est-à-dire une double oblicité.

Puis,

à une distance nette de l’alignement de ces points,

2 fois 3 traits alignés comme ces points.

Entre ces points et ces traits

il ne semble pas y avoir un vide pur.

Il semble y avoir un vide muni d’une loi :

la loi de la même distance

entre ces points et ces traits.

Un vide muni d’une loi est un espace.

Et on note que cet espace

entre ces points et ces traits

est le seul espace de ce projet.

Espace virtuellement infini

mais commençant dans le vide de ce coin.

Cet édifice se fait donc d’un commencement.

Et y demeure.

Et c’est un commencement

connoté d’un infini.

On note que cet espace

s’établit dans ce coin

mais semble en même temps le quitter…

Tout cela par la double oblicité.

On sait que l’oblique

ne va pas vers soi-même.

Elle va vers de l’autre.

L’autre ici est l’infini…

Dont ce projet est un fond.

Fond que

du petit côté de l’édifice

la face en forme de niche

retient

pour ce qui en est physique

.

On note bien donc

qu’il y a du fini

qui fait part d’un infini

et qu’ils ne sont donc pas en opposition

On note bien

qu’il y a un intérieur

et

qu’il y a un extérieur

mais ils ne sont pas en opposition

On note bien

que cet édifice a des faces

mais celles-ci n’enserrent

pas la profondeur de l’édifice.

On voit bien que les faces

ne s’accolent pas à l’édifice

pour le refermer sur soi.

On voit donc bien que

les faces et la profondeur de l’édifice

ne sont pas en opposition.

La structure de cet édifice

est donc bien en

non-opposition entre fini et infini,

non-opposition entre intérieur et extérieur,

non opposition entre face et profondeur.

Cette triple non-opposition

est celle aussi de l’organisation mentale

de l’anthrope-sujet.

(Qui n’est pas ‘l’être humain’ humaniste

du vieux monde idéaliste

de la Renaissance et post-renaissant

qui sévit encore aujourd’hui)

C’est pour cet anthrope-sujet

que la structure spatiale de cet édifice

est pertinente.

*

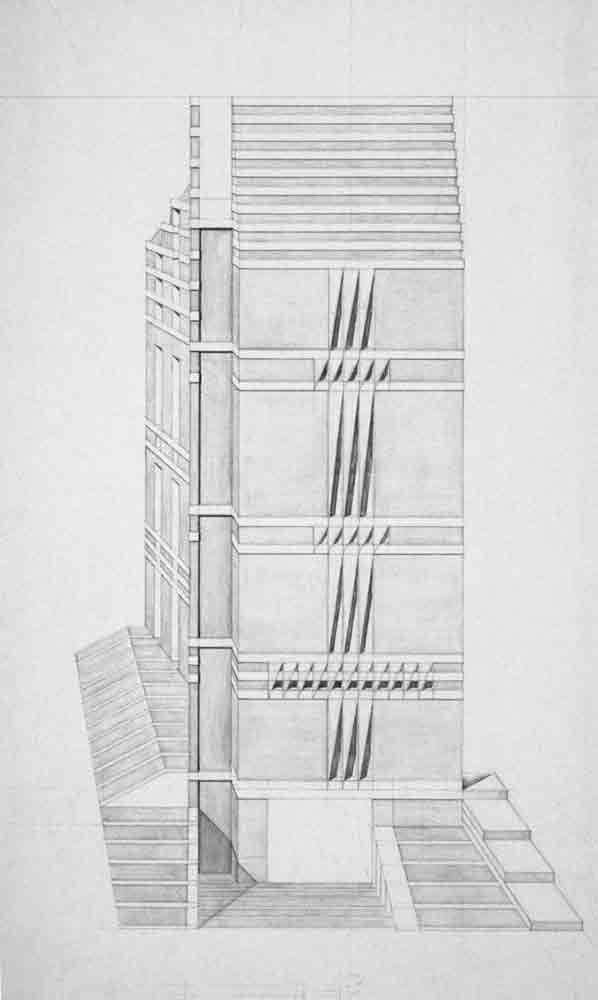

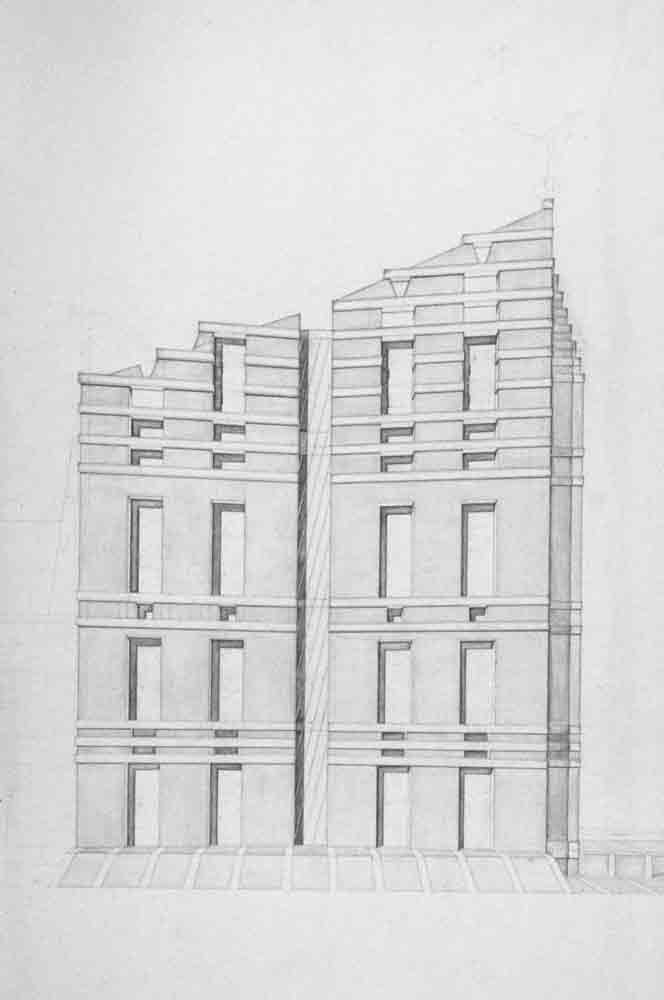

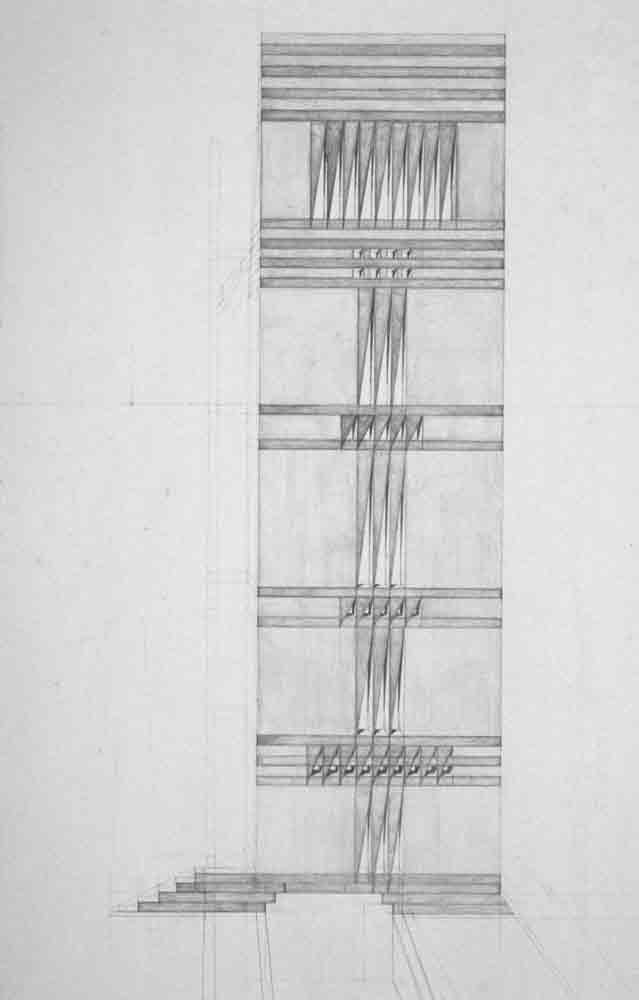

On remarque la même chose en élévation.

On note immédiatement que

l’élévation de cet édifice

est très construite.

et qu’elle va vers un infini.

Ne pouvant y arriver

les deux faces (image 3)

sont taillées d’un geste oblique.

Elle ne s’arrêtent pas là.

Virtuellement elles vont à l’infini.

Elles sont donc in-finies aussi.

Et laissent derrière elles

le ciel infini dans l’édifice.

Là aussi donc, en élévation,

on note la triple non opposition

entre fini et infini,

entre intérieur et extérieur,

entre face et profondeur.

*

Cette triple non opposition

est celle de l’organisation mentale

d’un sujet non individualiste

non central à lui-même

qui n’existe pas a priori

et est le croisement des autres.

Sujet qui vit donc en

non-opposition entre fini et infini,

non-opposition entre intérieur et extérieur,

non opposition entre face et profondeur.

Ce sujet…

On ne peut le mettre dans un petit monde fermé.

Son monde est in-fini infini.

Comme cette architecture

de son commencement.

Voilà tout ce qu’il y a à dire

essentiellement

sur l’architecture de cet édifice.